Legnano in guerra

Alla vigilia della guerra Legnano già da tempo era diventata una città industriale. In un censimento della fine degli anni ’20, su una popolazione di 35000 re-sidenti si contavano solo 500 occupati nell’agricoltura (1,5% ca).

Il tessuto produttivo della città era costituito da industrie tessili, localizzate al centro della città, lungo il corso dell’Olona, e dalle industrie meccaniche, localizzate nelle zone periferiche, vicino alla stazione o sull’asse di viale Cadorna.

Legnano dunque città operaia. I dipendenti della F. Tosi erano poco più di 3000, quelli della Cantoni 2600, alla De Angeli Frua 1900 e al Dell’Acqua 1400.

C’era lavoro, ma anche povertà: alla vigilia della guerra erano 2193 i legnanesi iscritti nell’elenco dei poveri. Il 10% dei neonati rischiava di non raggiungere il primo anno di vita.

Molto diffuse e mortali erano la tubercolosi, le polmoniti e la difterite.

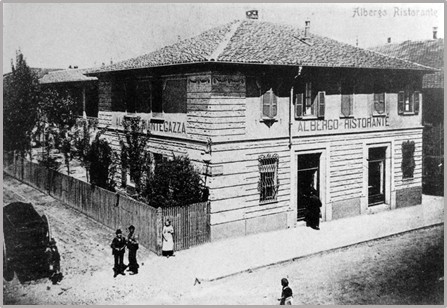

Accanto alle grandi industrie in città erano numerose le piccole attività commerciali e artigianali: 22 circoli vinicoli, 27 osterie, 45 trattorie, 31 sartorie per donna e 46 per uomo; 8 parrucchieri per donna e 46 per uomo. E ancora ombrellai, maniscalchi, sellai, venditori di ghiaccio.

I legnanesi, il 10 giugno del ’40, davanti al Palazzo del Littorio, ascoltano il di-scorso con cui il capo del governo, Mussolini, annuncia l’entrata in guerra dell’Italia accanto alla Germania. C’è ottimismo, la Germania sta vincendo su tutti i fronti, “la guerra finirà presto”, si pensava.

Ma intanto cominciano a sentirsi gli effetti dello stato di guerra: i richiami alle armi; l’oscuramento, i centri di mobilitazione, la predisposizione dei rifugi an-tiaerei, il razionamento di alcuni generi di prima necessità: le carte annonarie.

Nel 1940 ne vengono distribuite poco più di 30.000 per il pane; 30.000 per grassi, zucchero e sapone.

Il prezzo del pane è fissato a 2,50 ₤/kg, le dosi giornaliere previste dal razionamento sono di 150-200 g/persona, con supplemento per i lavori pesanti. La qualità diventa sempre più scadente.

Si mangiava prevalentemente riso e patate. La carne, pollo, maiale, era un sogno.

Cominciarono a sparire i gatti. Interviene il podestà con un’ordinanza a difesa dei felini: “si vieta l’uccisione dei felini per l’utilizzazione delle pelli e delle carni”. Spariscono anche gli alberi. Nell’inverno ’42-’43, intere vie ne furono private.

I generi alimentari diventano sempre più rari, i negozi sono vuoti, la mancanza di benzina e carbone impedisce i rifornimenti. Il razionamento si fa più stringente: a luglio del ’42 due uova a testa, ad agosto 1; la razione di carne a fine ’42 è fissata in 90-100 gr per abitante. Latte e patate non si trovano, si pensa di sopperire a queste mancanze con gli “orti di guerra”, ma con scarsi risultati.

Alla vigilia del 25 luglio ’43 la razione quotidiana era così composta: 100g di pa-ne; 150 di latte, 14,6 g (notare il burocratico e comico decimale), 128 g di frutta, 290 g di verdura. Niente uova, carne, salumi, polli. Spariti dal commercio legale. Qualcosa, a caro prezzo, alla “borsa nera”.

Durante l’inverno ‘42-’43 la mancanza di carbone provoca la sospensione della produzione in alcune grandi aziende, a 7mila operai fu ridotto il salario del 50%

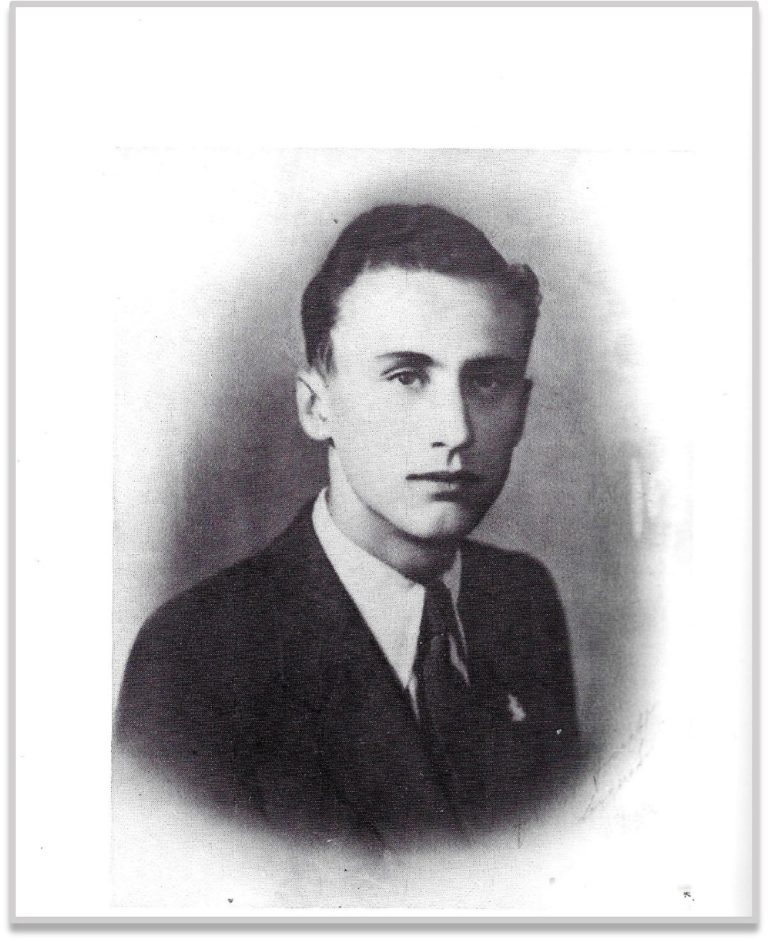

Anche la guerra non va bene. Il primo anno sono 36 i legnanesi caduti sui vari fronti. Vengono alla luce l’impreparazione, la superficialità, le bugie della retorica del regime. Nonostante l’eroismo dei singoli, Legnano ebbe ben due decorati con Medaglia d’Oro al Valor Militare: Carlo Borsani e Raul Achilli, l’Italia risultò sconfitta su tutti i teatri di guerra: in Africa, nei Balcani, in Russia.

Su una popolazione di 35000 abitanti, i legnanesi sotto le armi sono circa 3000, poco meno del 10%.

Molti non faranno ritorno, altri dopo lunghe peripezie o la prigionia.