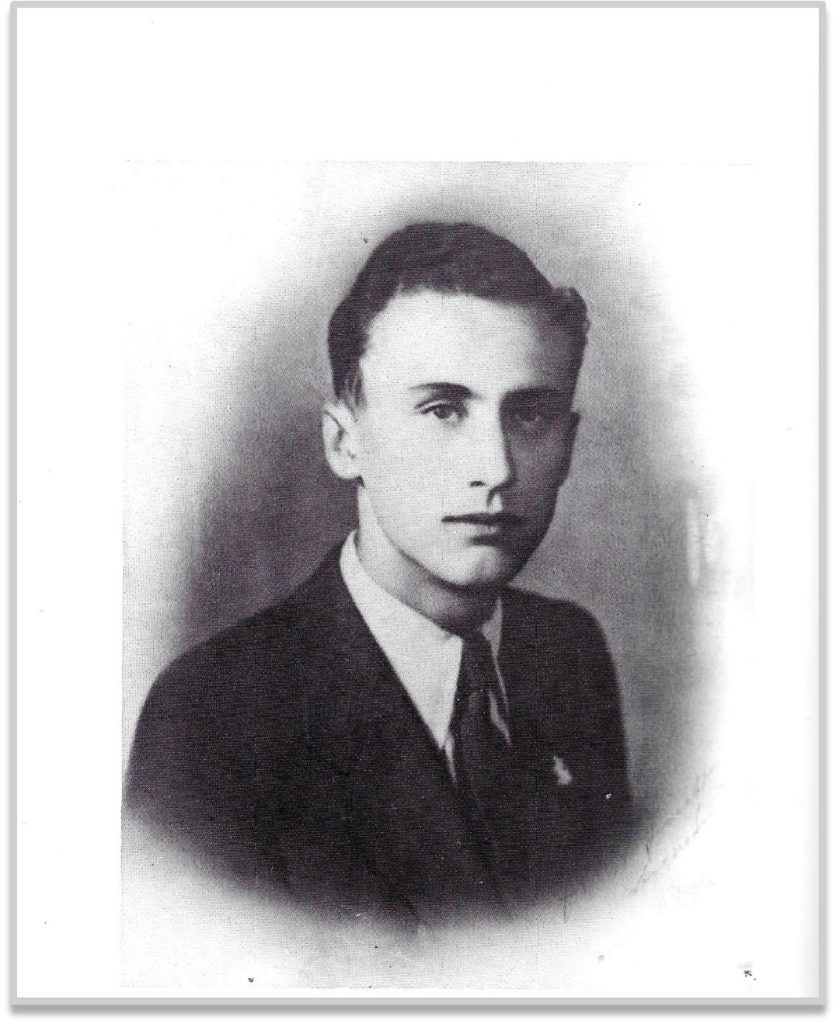

Giuseppe Bollini

“Peppino” 1922-1945

Il partigiano che seppe perdonare

Giuseppe Bollini, come tante persone, in quel travagliato tempo che seguì la proclamazione della Repubblica di Salò dovette scegliere se collaborare e fiancheggiare l’occupazione nazista e il rinato fascismo di Salò o disobbedire e rifiutarsi di farlo, con le conseguenze che ne derivavano.

Coerente alla sua formazione cattolica, non ebbe dubbi e ancor prima di ritirarsi in montagna, partecipava attivamente al movimento di resistenza legnanese.

Affrontò la fucilazione con una calma e serenità supreme, che solo possono venire da una grande Fede, fino al punto di stringere la mano al capitano del plotone di esecuzione per dimostrargli l’assenza di rancore verso di lui, e chiedere che nessuno venisse ad essere ucciso per vendicare la sua morte.

Note bibliografiche

1922 – Il 12 marzo, nasce a Legnano, in via Palestro, 13.

La famiglia – E’ la tipica famiglia operaia legnanese di quel tempo: il padre operaio alla Franco Tosi, la madre, Maria Crespi, casalinga. Ci sono anche un fratello, Franco e una sorella, Giannina.

La scuola – Elementari alla De Amicis, poi la scuola professionale interna della Franco Tosi.

Il lavoro – A quattordici anni comincia a lavorare come “apprendista” alla “Franco Tosi”

La formazione – La sua educazione e la sua personalità si completano e maturano in ambiente cattolico. Si iscrive giovanissimo all’ “Azione Cattolica”, partecipa attivamente all’attività dell’ “Oratorio di Sant’Ambrogio, allora guidato da don Carlo Bianchi, che poi sarà parroco a Cantalupo. In quest’ambiente avrà potuto avvertire le pretese totalitarie del regime, e la rivendicazione dell’autonomia educativa della Chiesa.

1942 – La famiglia si trasfe-risce da via Palestro a via Regina Elena (poi via don Minzoni), parrocchia dei SS. Martiri, ma Giuseppe continua a frequentare l’oratorio di Sant’Ambro-gio.

1943 – Gli avvenimenti del ’43: la caduta del fascismo, l’armistizio e la ricostituzione di un regime totalitario nella Repubblica Sociale Italiana, spingono Bollini ad entrare in contatto con i nascenti nuclei di opposizione, che si stavano organizzando anche alla “Franco Tosi”.

Staffetta – Non fu mai un “capo” , ma un “gregario” affidabile a cui venne dato l’incarico di “staffetta” di collegamento tra Legnano e Cuggiono, per consegnare messaggi, documenti, indicazioni operative e strategiche.

1944 – Giugno. Riceve la cartolina di precetto dal comando militare istituito dalla RSI: era stato arruolato nella Marina e si sarebbe dovuto presentare a Genova. Obbedire al precetto significava mettersi al servizio di un regime totalitario contrario ai suoi principi e alla sua formazione. Non obbedire rischiava la fucilazione quale renitente alla leva (bando Graziani).

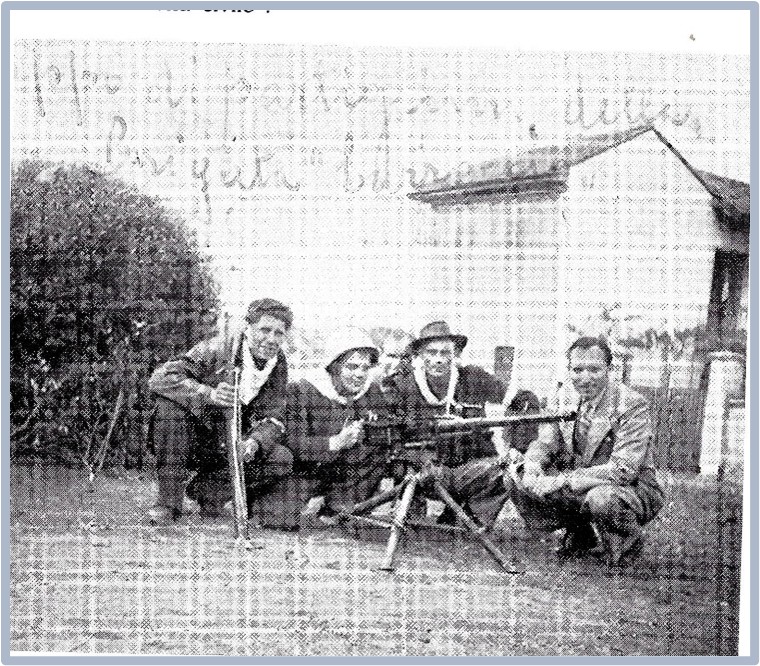

don Carlo Riva – Questo sacerdote, coadiutore della parrocchia di San Domenico a Legnano, era l’animatore delle formazioni partigiane di ispirazione cattolica, che si erano Raccolte nella “Brigata Partigiana Carroccio” attiva nella zona tra Saronno, il legnanese e il novarese (Trecate). Val d’Ossola Al Bollini consigliarono di rivolgersi a don Riva. Don Carlo lo indirizzo a “Renato”, il comandante “Brigata Stefanoni” in val d’Ossola.

In montagna – Il viaggio – Il rientro – Il tradimento

Unchio – Bollini, con un altro giovane legnanese, Ezio Ferré, su un camion si mettono in viaggio, raggiungono Laveno, si imbarcano su un traghetto per Intra, dove però sono arrestati da una pattuglia. Riuscirono a liberarsi e a rifugiarsi in una baita in località Unchio, nei pressi di Miazzina, sopra Stresa, aiutati da una pastorella che gli portava qualcosa da mangiare. Ogni tanto anche Giannina, la sorella di Giuseppe, lo raggiunge ad Unchio, nonostante i pericoli del viaggio.

“Clericale” – Bollini si era unito ad un gruppo di partigiani di Miazzina, era una formazione mista, con molti socialisti e comunisti. Negli incontri con la sorella parlava poco e sembrava demoralizzato dal comportamento dei suoi compagni che nelle azioni di disturbo e guerriglia, non gradivano la sua coerenza ai valori cristiani. Lo chiamavano “il clericale”.

In Svizzera – 1944 inverno. La rigidità della stagione e i ripetuti rastrellamenti dei nazi-fascisti, costringono l’unità di Miazzina a sconfinare in Svizzera. Disarmati, sono inviati in un centro di raccolta del Cantone San Gallo.

1945 – Gennaio. Il CLN ordina il rientro in Italia. Bollini si unisce al gruppo. Una guida, pagata dal CLN li accompagna per sentieri sicuri.

Arresto – La giuda faceva il doppio gioco e consegnò il gruppo nelle mani dei tedeschi. “Siete in Italia – disse- scendete per questo canalone e vi troverete in val Vigezzo” In fondo al canalone c’era una pattuglia tedesca. Li arrestò e portò a Domodossola.

Cannobbio – Dopo pochi giorni Bollini fu trasferito insieme ad altri, al Comando della Guardia Confinaria di Cannobbio, 7 febbraio 1945.

La fucilazione

1945 – Bollini fu fucilato la mattina dell’8 febbraio del ’45 in località Traffiume (Cannobbio).

Rappresaglia – Giuseppe Bollini, fu scelto a caso tra il gruppo degli arrestati e fucilato per rappresaglia dell’uccisione nei giorni precedenti di una Guardia Confinaria.

don Bellorini – Il racconto delle ultime ore di Giuseppe Bollini e della sua fucilazione ci sono state tramandate da uno scritto del prevosto di Cannobio, don Ezio Bellorini, che gli fu vicino e lo confortò cristianamente fino all’esecuzione. Dal suo racconto emerge tutta la profonda fede del Bollini, la serenità e compostezza di fronte alla morte e la fedeltà all’insegnamento cristiano fino al perdono.

Gli ultimi istanti – Ecco le parole di don Bellorini:”… Quindi si confessò molto bene. Trasse dal collo la collanina con la medaglia e porgendomela disse: “Questa la darete a mia madre. Ve la raccomando, consolatela voi e tranquillizzateIa.”

Poi trasse il fazzoletto dal collo: “Anche questo. Le direte che mi servì come un guanciale in tutti questi mesi”.

Poi dal taschino trasse la corona del rosario, la bacio, se la strinse al polso e soggiunse: “Questa me la lascerete anche dopo. L’ho recitato ogni giorno”.

Fummo sollecitati a fare un po’ presto. Si alzò sereno, bevve un sorso d’acqua, chiese una sigaretta, che gli fu data dal tenente Mistretta con le lacrime agli occhi, mentre un altro sott’ufficiale pure piangeva.

Poi si tolse la cinghia del calzoni e porgendola ai militi: “Questa può servire a qualcuno”.

… AIl’ospedale fece con edificante fervore la S. Comunione …

… gli chiesi: “Senti, caro, hai dell’odio per chi ti ucciderà?” “Assolutamente no”. ‘“Allora saluterai il capitano?” “Questa é la prima cosa che farò”… Infatti giunti al luogo della esecuzione, strinse la mano al capitano, che Io ascoltava impassibile e alterato: “Signor Capitano, io vi saluto e vi ringrazio. Io non ho rancore per nessuno. Perche’ ho sempre avuto questo ideale: di vedere la nostra povera patria liberata da tanti odii e da tanta guerra e veramente grande e libera”.

“Anzi questo è il mio ultimo desiderio – aggiunse – che nessuno mai venga ad essere ucciso per vendicare la mia morte. Che anzi se qualcuno di voi cadesse in mano del mio capo “il Mondo” di Miazzina, dica pure che questo é il mio espresso desiderio”...

Ritorno a Legnano

Traffiume – Dopo l’esecuzione, la salma del Bollini fu portata il giorno dopo, nella camera mortuaria del cimitero di Traffiume e poi, ivi sepolta.

Legnano – Della fine di Bollini, don Bellorini informò per lettera , mons. Cappelletti, prevosto di Legnano che a sua volta la trasmise a don Carlo Bianchi dell’oratorio di Sant’Ambrogio dove Bollini era molto conosciuto ed amato.

Il rientro – I famigliari vennero a sapere della morte di Giuseppe il giorno dopo, casualmente. Una settimana dopo al cimitero di Traffiume e il 2 maggio riuscirono riesumare la salma del loro congiunto a riportarla a Legnano.

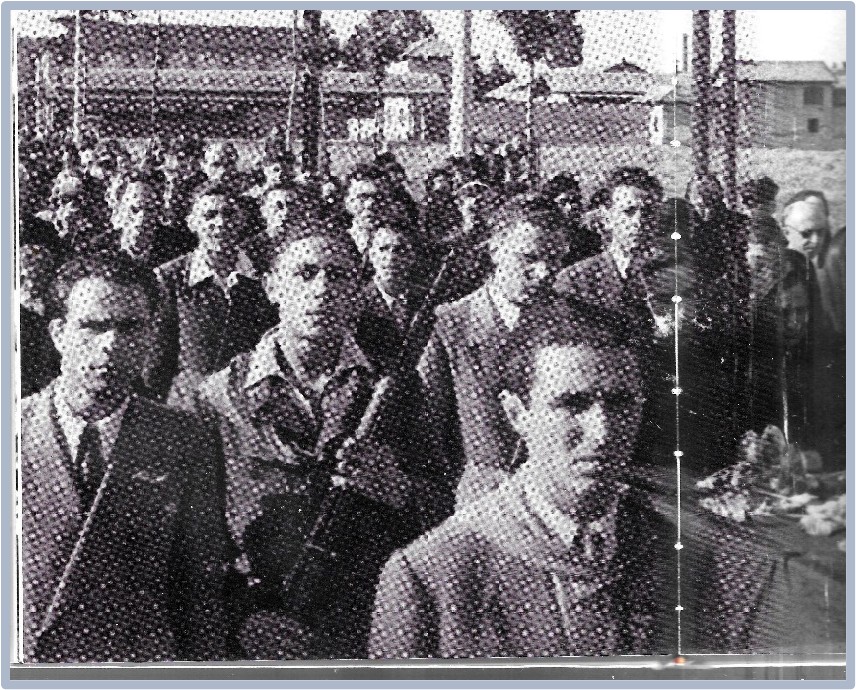

I funerali – Dopo una settimana furono celebrati i funerali insieme a quelli di altri tre partigiani caduti negli scontri dei giorni precedenti.

La sepoltura – Le salme sono state sepolte nel monumento funebre eretto a ricordo dei partigiani caduti durante la Resistenza.

Il funerale a Legnano

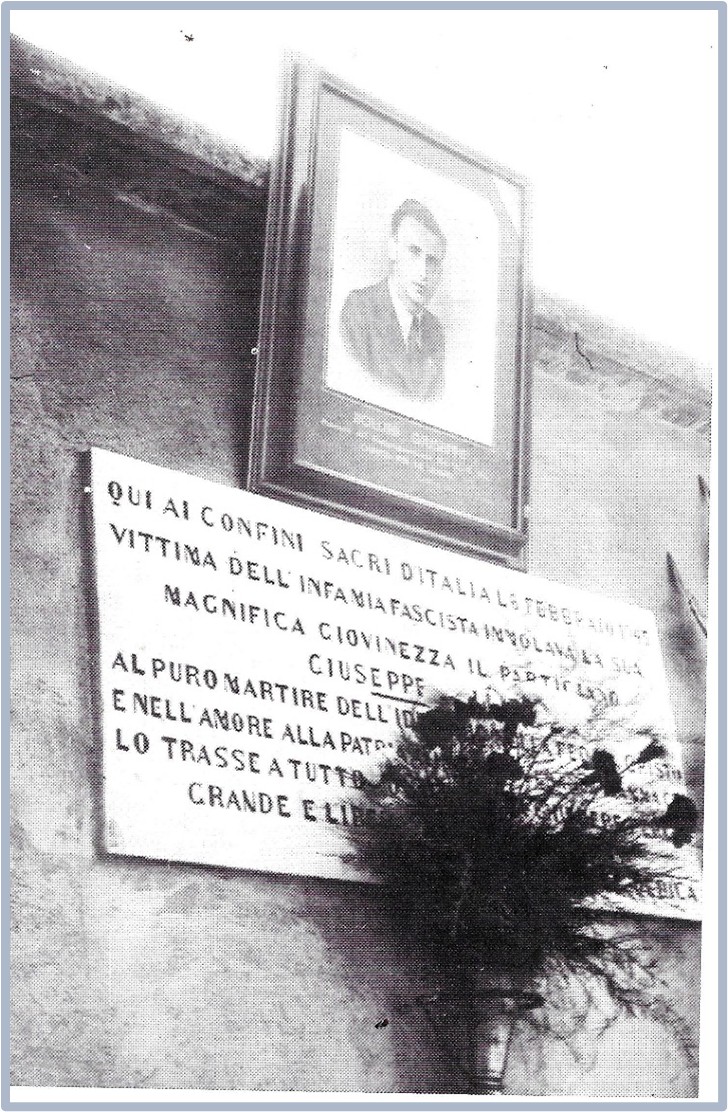

Traffiume – Nel luogo della fucilazione è stata posta una lapide a lui dedicata. Più volte onorata dalla DC legnanese.

Legnano – Il Comune gli ha intitolato una via nel quartiere Oltrestazione.

Legnano – La Democrazia Cristiana di Legnano, gli intestò una delle tre sezioni cittadine, quella dell’Oltrestazione. (1945-1992)

Fonte foto e notizie biografiche: Mauro Gavinelli TRE VITE PER LA LIBERTA’ – Edizioni Landoni Legnano marzo 1982